雷は私たちの生活に身近でありながら、予測が難しい自然現象です。特に夏から秋にかけては

、ゲリラ豪雨や夕立に伴って雷が発生しやすくなります。実際に雷が鳴ると、「どのくらい近

いのだろう?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

光と音の速度の違いをわかりやすく解説

雷は「光(稲妻)」と「音(雷鳴)」を伴いますが、私たちの耳と目に届くタイミングは異な

ります。

- ・光は秒速30万km(光速)で進むため、ほぼ瞬時に目に届きます。

- ・音は気温20℃で秒速約340m(音速)しか進まないため、遅れて聞こえます。

この速度差を利用すると、雷の光を見てから音が聞こえるまでの秒数で、雷までのおおよその

距離を計算できます。

距離(km)= 秒数 ÷ 3

たとえば「光ってから5秒」であれば、雷までの距離は約1.7kmという計算になります。

稲光が遠くに見えても、すでに頭上に雷雲がある場合も

稲光が見えた場所まで1.7kmあれば、安全でしょうか? 雷雲は、幅が10kmから大きいものでは

30kmにも及びます。そんな雷雲が時速30㎞前後で移動するのです。「光ってから5秒」は安全

圏ではなく危険圏と考えるべきです。雷は1本だけではなく、周囲に複数の落雷が発生する可能

性がありますので、安全な建屋にすぐ退避してください。

落雷事故の実例から学ぶリスク

実際に国内外では、屋外活動中の人々が落雷被害に遭う事故が毎年報告されています。

2024年4月、宮崎市ではサッカー部員が練習試合中に落雷を受け、18人が病院に搬送されました

。そのうち1人は意識不明の重体になるという深刻な事故でした。広いグラウンドは周囲に避難

できる建物がなく、雷が落ちやすい環境だったことが原因のひとつと考えられます。

2025年4月には、奈良市の中学・高校グラウンドでサッカー部員6名が落雷事故に遭いました。

いずれも共通するのが「天候の急変」です。

個人がすぐに実践できる避難行動

雷が近づいたとき、誰でもすぐにできる基本的な安全行動を整理しておきましょう。

- ・建物や車の中に避難する

- 木の下やテントは安全ではありません。必ず堅固な建物や、次善の策として車の中に入り

- ましょう。

- ・高いものから離れる

- 鉄塔、電柱、木の近くは落雷の標的になりやすいため危険です。

- ・金属や水から距離を取る

- 傘やゴルフクラブなど金属製品を持っている場合は体から離し、水辺からも避けましょう。

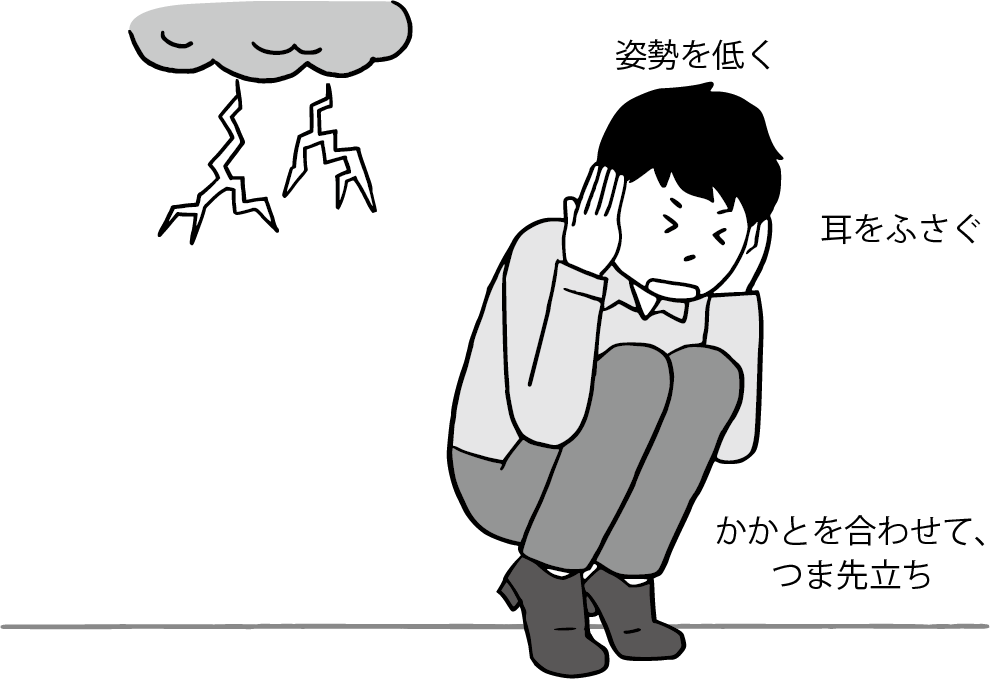

- ・しゃがんで姿勢を低くする

- 避難できる場所がない場合は、地面にしゃがんで頭を低くし、接地面を最小限にします。

企業が取るべき雷対策の取り組み

個人の行動と同様に、企業や施設においても雷対策は不可欠です。従業員や利用者を守るため

に、次のような取り組みが重要です。

- ・避雷針や落雷抑制システムの導入

- 従来の避雷針は雷を誘導する仕組みでしたが、近年は「雷を呼び込まない」落雷抑制シス

- テム(PDCE避雷球)が注目されています。サッカーグラウンドや文化財施設、発電所など

- でも導入が進んでいます。

- ・気象情報サービスの導入

- 日本気象協会や民間が提供する雷雲の近接を確認できるサービスを利用しましょう。

- ・避難マニュアルの整備

- 雷雲が近接した際の避難場所や誘導方法をあらかじめ定めておきましょう。

- ・従業員教育と訓練

- 雷の危険を理解し、迅速に行動できるようにすることが大切です。

こうした対策は、企業の社会的責任を果たすだけでなく、事業継続や顧客の信頼確保にもつな

がります。

まとめ:雷 光ったら即避難

個人はもちろん、企業や学校など組織としても雷対策を整えることが必要です。光ったら「行

動の合図」と捉え、早めの避難を促すことで、落雷によるリスクを大幅に減らすことができま

す。